Desde gestos simbólicos hasta castigos estratégic

Nota de la autora: Este ensayo aborda el fracaso global a la hora de proteger la vida de los palestinos, exponiendo la brecha entre el reconocimiento retórico y las consecuencias materiales. Sostiene que ya existen las herramientas para desmantelar la ocupación —legales, diplomáticas y económicas— y que su no utilización no es una cuestión de complejidad, sino de rechazo político. A través de un análisis región por región de la Unión Europea, Estados Unidos, América Latina, África y los Estados árabes, el ensayo esboza medidas concretas que podrían adoptarse hoy en día si existiera la voluntad suficiente. Desmonta el mito de la imposibilidad basándose en precedentes históricos —desde Sudáfrica hasta Timor Oriental— y muestra que la ruptura con el sistema de hipocresía no solo es posible, sino necesaria. La sección final denuncia la arquitectura de la inercia y pide una acción estratégica y sin complejos: sanciones, ruptura de relaciones y protección internacional. La liberación de Palestina no es una abstracción diplomática. Es un imperativo político, y no se logrará solo con el reconocimiento, sino con consecuencias para el ocupante.

— –

Sección I: Medidas concretas y vías legales

El mundo no sufre de ignorancia. Sufre de cobardía. Palestina no es invisible, sino desprotegida. Todas las cumbres, todas las declaraciones, todos los gestos de reconocimiento no han afirmado la soberanía palestina, sino que la han fragmentado. Desde el estatus parcial de observador en la ONU hasta el reconocimiento selectivo de un «Estado de Palestina» dentro de fronteras indefinidas, estos gestos han reconocido fragmentos de Palestina, al tiempo que han eludido la totalidad de su despojo. Han tratado el reconocimiento como una resolución, dejando intacta la maquinaria de la ocupación.

En una entrevista reciente con Al Mayadeen, el alto funcionario de Hamás Osama Hamdan declaró:

«El reconocimiento internacional del Estado de Palestina es un paso en la dirección correcta, pero lo que se necesita son medidas prácticas, es decir, el fin de la agresión. Estas medidas prácticas no se consiguen imponiendo la tutela al pueblo palestino, sino imponiendo sanciones a la ocupación».

(الاعترافات الدولية بدولة فلسطين تمثّل «خطوةً في الاتجاه الصحيح»، والمطلوب هو «إجراءات عملية، وهي وقف العدوان»… لا تكون عبر فرض وصايا على الشعب الفلسطيني، بل في فرض عقوبات على الاحتلال.)

La declaración de Hamdan no es una súplica. Es una exigencia de consecuencias materiales. Si el objetivo de las negociaciones sobre los dos Estados es poner fin a la agresión, desmantelar el apartheid y proteger la vida de los palestinos, y no solo gestionar la imagen o aplazar la confrontación, entonces el mensaje es claro: actúen de acuerdo con sus declaraciones. Este ensayo describe cómo serían esas acciones, de forma concreta, jurídica y política. No son imposibles. No son utópicas. Son totalmente factibles si existe voluntad política.

Y no son fines en sí mismos. Son pasos hacia el único horizonte que importa: la liberación y la autodeterminación palestinas en nuestra patria. No como una abstracción diplomática, sino como una realidad vivida, en la que los palestinos se gobiernan a sí mismos, se protegen a sí mismos y se narran a sí mismos sin tutela extranjera ni veto de los colonos. Esto no es un sueño lejano. Es la trayectoria de nuestra lucha, y seguirá siéndolo hasta que se desmantele la arquitectura de la ocupación, no simbólicamente, sino estructuralmente.

Unión Europea: Desmontando la fachada de la condicionalidad

La Unión Europea se ha posicionado durante mucho tiempo como defensora de los derechos humanos y el derecho internacional. Sin embargo, su relación con Israel revela una cruda contradicción: un compromiso retórico con la soberanía palestina acompañado de una complicidad material en su eliminación. Esta contradicción no es abstracta, sino que está codificada, financiada y mantenida diplomáticamente.

La UE afirma habitualmente su apoyo a una solución de dos Estados y a los derechos de los palestinos a la autodeterminación. Ha reconocido al Estado de Palestina de diversas formas simbólicas, entre ellas el estatus de observador en la ONU y misiones diplomáticas en los Estados miembros. Pero estos gestos han reconocido fragmentos de Palestina —fronteras selectivas, gobernanza provisional y soberanía diferida— sin tocar la maquinaria de la ocupación.

Mientras tanto, el Acuerdo de Asociación UE-Israel, firmado en 1995 y ratificado en 2000, sigue siendo la piedra angular de la cooperación económica y política. Otorga a Israel un estatus comercial preferencial y una profunda colaboración científica, cultural y tecnológica, todo ello bajo la condición, establecida en el artículo 2, de que dicha cooperación esté supeditada al respeto de los derechos humanos y los principios democráticos.

Israel ha violado estos principios de forma sistemática y pública. Desde el asedio de Gaza hasta la expansión de los asentamientos ilegales, desde las ejecuciones extrajudiciales hasta el muro del apartheid, las pruebas no son ambiguas. Son abrumadoras. Y, sin embargo, el acuerdo sigue intacto.

La suspensión no es algo sin precedentes. La UE ha congelado los acuerdos de asociación con Bielorrusia, Siria y Rusia por motivos similares. El mecanismo legal existe. La voluntad política, no.

Más allá del comercio, la UE sigue financiando instituciones israelíes a través de Horizonte Europa, su programa insignia de investigación e innovación. Millones de euros han fluido hacia universidades y empresas tecnológicas israelíes directamente involucradas en el desarrollo de sistemas de vigilancia, hardware militar y herramientas de policía predictiva utilizadas contra los palestinos. No se trata de tecnologías neutrales. Son instrumentos de represión.

La exclusión no es radical. Rusia fue excluida de Horizonte Europa tras su invasión de Ucrania. El precedente es claro: cuando la agresión tiene código europeo, la ruptura es rápida. Cuando tiene código palestino, la demora se convierte en doctrina.

La UE también cuenta con un régimen de sanciones selectivas: el Régimen Global de Sanciones de la UE en materia de Derechos Humanos, adoptado en 2020. Permite la congelación de activos y la prohibición de viajar a personas y entidades responsables de graves violaciones de los derechos humanos. Se ha utilizado contra funcionarios de Myanmar, Irán y China. Nunca se ha utilizado contra generales, ministros o financiadores de asentamientos israelíes, a pesar de su participación documentada en crímenes de guerra y apartheid sistémico.

Las herramientas están ahí. La Unión Europea cuenta con marcos jurídicos vinculantes, cláusulas de derechos humanos exigibles y regímenes de sanciones selectivas diseñados precisamente para momentos como este. El artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel proporciona una base clara para la suspensión. La financiación de Horizonte Europa puede revocarse. El Régimen Global de Sanciones en materia de Derechos Humanos está operativo. No se trata de instrumentos ambiciosos, sino que están listos para su uso.

Entonces, ¿qué lo impide?

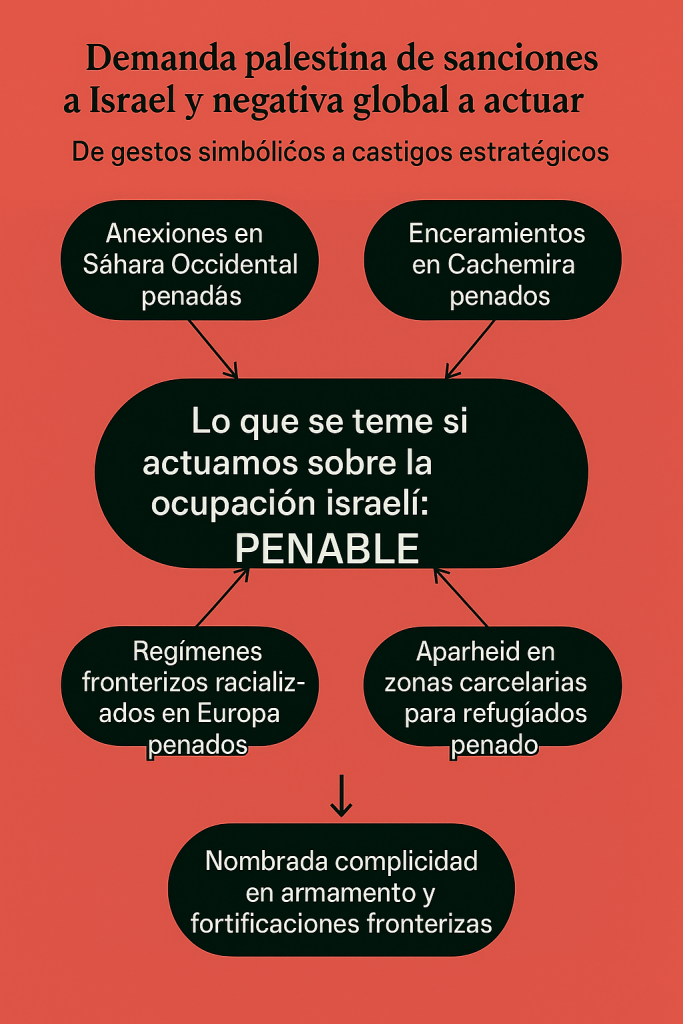

Los Estados miembros temen las repercusiones económicas, las tensiones diplomáticas y el deterioro de las alianzas estratégicas. Pero estos costes no son insuperables. Son medidas calculadas para preservar la comodidad. Las consecuencias económicas son negociables. Las tensiones diplomáticas son superables. Las alianzas estratégicas son mutables. Lo que se teme no es el colapso, sino la rendición de cuentas. Lo que se teme es el precedente que sentaría Palestina: que la ocupación puede ser castigada, el apartheid puede ser aislado y la complicidad puede ser señalada, no solo en Palestina, sino en todas partes.

Actuar sobre Palestina es admitir que la rendición de cuentas no tiene por qué ser excepcional. Puede universalizarse. Que si la ocupación de Palestina es punible, también lo son las anexiones en el Sáhara Occidental, los cercados en Cachemira, los regímenes fronterizos racializados en toda Europa. Que si el apartheid puede aislarse aquí, también puede aislarse en los campos de refugiados convertidos en zonas carcelarias. Que si la complicidad puede ser denunciada en las relaciones de la UE con Israel, también puede serlo en sus exportaciones de armas, sus alianzas de vigilancia y sus fortificaciones fronterizas.

Palestina amenaza no solo con una ruptura en la política, sino con una ruptura en los precedentes. Exige una gramática de la responsabilidad que no se detenga ante las puertas del interés estratégico. Y eso es lo que se interpone en el camino: no el coste de la acción, sino el contagio de la claridad.

Por eso se invoca la complejidad, no para aclarar, sino para paralizar. Se convierte en el escudo tras el que se racionaliza la cobardía. Los políticos temen las acusaciones de antisemitismo, la pérdida de contratos de defensa y la desestabilización de las alianzas construidas sobre la vigilancia y la represión. Aplazan la acción no porque no puedan actuar, sino porque eligen no hacerlo. No se trata de una falta de capacidad. Es una falta de voluntad.

Estados Unidos: el excepcionalismo como inmunidad

Ningún Estado ha hecho más por proteger a Israel de su responsabilidad que Estados Unidos. No es solo un aliado estratégico, es el garante de la impunidad. A través de la ayuda militar, la cobertura diplomática y el poder de veto en las Naciones Unidas, Estados Unidos ha transformado su apoyo retórico a una solución de dos Estados en un respaldo estructural al apartheid.

Estados Unidos proporciona a Israel más de 3800 millones de dólares anuales en ayuda militar. Esta ayuda se rige por marcos jurídicos vinculantes que, de aplicarse, darían lugar a su suspensión inmediata.

La Ley Leahy prohíbe la ayuda militar estadounidense a las fuerzas de seguridad extranjeras implicadas en violaciones graves de los derechos humanos. Se ha documentado en repetidas ocasiones que las unidades israelíes que operan en Gaza y Cisjordania cometen tales violaciones. Sin embargo, ninguna unidad ha sido sancionada en virtud de la Ley Leahy.

La Ley de Ayuda Exterior prohíbe la ayuda a gobiernos que cometen abusos sistemáticos contra los derechos humanos. Los propios informes del Departamento de Estado confirman estos patrones en el trato de Israel a los palestinos. Aun así, la ayuda sigue fluyendo sin interrupción.

La Ley de Control de Exportación de Armas exige que las armas estadounidenses se utilicen para la legítima defensa. El uso de bombas, drones y rifles de fabricación estadounidense para matar a civiles, destruir viviendas y atacar a periodistas viola esta condición. Sin embargo, no se aplica la ley.

No se trata de leyes oscuras. Son fundamentales. Se han utilizado para restringir la ayuda a Colombia, Egipto e Indonesia. Su no aplicación a Israel no es un descuido legal, sino una exención política.

Esta exención se sustenta en un consenso bipartidista basado en intereses estratégicos, cálculos electorales y alineación ideológica. Los políticos temen la reacción de los poderosos grupos de presión. Temen ser tachados de antisemitas. Temen perder las contribuciones a sus campañas y el favor de los medios de comunicación. Pero estos temores no son insuperables. Son restricciones fabricadas, diseñadas para preservar un statu quo que es moralmente indefendible.

La negativa a actuar no nace de la complejidad, sino del excepcionalismo. Israel es tratado como intocable, no porque sea inocente, sino porque su impunidad es útil. Sirve como representante, socio y pilar de la influencia estadounidense en la región. Condicionar la ayuda, imponer sanciones y apoyar los mecanismos de protección internacional significaría romper esa utilidad. Significaría elegir la justicia por encima del dominio.

América Latina y África: revivir el legado de la diplomacia contra el apartheid

América Latina y África han servido durante mucho tiempo como brújulas morales en la arena internacional, regiones donde los movimientos anticolonialistas y contra el apartheid dieron forma a la política exterior con claridad y convicción. Desde el Movimiento de Países No Alineados hasta el boicot mundial a Sudáfrica, estos bloques lideraron en su día la lucha contra el imperialismo y la dominación racial. Hoy en día, ese legado se está poniendo a prueba.

Varios Estados ya han dado pasos hacia la ruptura. Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2009 tras el ataque a Gaza, y de nuevo en 2023 en medio de nuevas atrocidades. Sudáfrica retiró a su embajador y remitió a Israel a la Corte Penal Internacional, invocando la Convención sobre el Genocidio. Namibia, Argelia y Colombia han emitido duras condenas contra la agresión israelí, calificándola de apartheid y limpieza étnica.

Pero estos gestos deben convertirse en infraestructura.

Retirar embajadores y suspender las relaciones diplomáticas: no es algo simbólico. Es una declaración de no consentimiento. Indica que la normalización del apartheid no es aceptable. Bolivia y Venezuela lo han hecho. Otros deben seguir su ejemplo.

Imponer restricciones comerciales a los productos de los asentamientos: mientras la UE debate el etiquetado, los Estados latinoamericanos y africanos pueden prohibir directamente las importaciones. Estos productos se producen en tierras robadas, a menudo mediante mano de obra explotada. Su presencia en los mercados mundiales legitima el despojo.

Movilizar a los bloques regionales: La Unión Africana (UA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) tienen la capacidad de emitir resoluciones vinculantes, coordinar sanciones y crear presión diplomática. Estos bloques se forjaron en el crisol de la resistencia. Ahora deben actuar como motores de la rendición de cuentas.

Apoyar los mecanismos jurídicos internacionales: Los Estados pueden presentar escritos amicus curiae ante la CPI, apoyar las investigaciones de la ONU y financiar la infraestructura jurídica de la sociedad civil palestina. La reciente remisión de Sudáfrica a la CIJ es un modelo, no una excepción.

Retirarse de la cooperación militar y de inteligencia: Los regímenes de vigilancia son transnacionales. Las empresas israelíes exportan tecnologías probadas en palestinos a gobiernos de África y América Latina. Romper estos lazos no es solo solidaridad, es autodefensa.El legado de la diplomacia contra el apartheid no es una reliquia. Es un modelo a seguir. Estas regiones han demostrado que la ruptura es superable, que la claridad moral puede ser política y que la solidaridad puede ser arte de gobernar. La pregunta ahora es si actuarán no solo en memoria de las luchas pasadas, sino en defensa de una presente.

Estados árabes: de la normalización a la ruptura estratégica

Ninguna región se ha visto más envuelta en las contradicciones de Palestina que el mundo árabe. Los gobiernos árabes se han posicionado durante mucho tiempo como defensores de los derechos palestinos, emitiendo declaraciones, convocando cumbres y financiando ayuda humanitaria. Sin embargo, muchos han profundizado al mismo tiempo la cooperación en materia de seguridad con Israel, han firmado acuerdos de normalización y han tratado la soberanía palestina como moneda de cambio en negociaciones geopolíticas más amplias.

Los Acuerdos de Abraham, firmados por los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán, ejemplifican esta contradicción. Enmarcados como acuerdos de paz, normalizaron las relaciones con un Estado que expande activamente los asentamientos, sitiando Gaza y anexionando territorios. Estos acuerdos no pusieron fin a la ocupación, sino que la afianzaron. No protegieron a los palestinos, sino que los ignoraron.

Esto no es diplomacia. Es abandono.

Para reorientar la diplomacia árabe hacia la liberación, se deben tomar las siguientes medidas:

Romper la cooperación militar y de inteligencia: los Estados árabes han compartido con Israel infraestructura de vigilancia, tecnologías fronterizas y protocolos antiterroristas. Estos sistemas se utilizan para vigilar, reprimir y criminalizar la resistencia palestina. Poner fin a esta cooperación no es simbólico, es estratégico.

Retirarse de los marcos de normalización: Los Acuerdos de Abraham y otros acuerdos similares deben ser desmantelados. Tratan la represión como estabilidad y la ocupación como algo inevitable. Su existencia indica que los derechos de los palestinos son negociables. Su disolución indicaría que no lo son.

Retirar a los embajadores y suspender las relaciones diplomáticas: Este es un umbral mínimo de claridad moral. Transmite el mensaje de que el apartheid no es un socio y que la limpieza étnica no es una base para la cooperación.

Redirigir los recursos financieros y diplomáticos: Los Estados árabes deben invertir en la sociedad civil palestina, en la infraestructura de defensa jurídica y en la promoción internacional. Esto incluye financiar las remisiones a la CPI, apoyar los mecanismos de la ONU y amplificar el testimonio palestino en los foros mundiales.

Movilizar a la Liga Árabe: La Liga, que en su día fue una plataforma de solidaridad anticolonial, se ha convertido en un lugar de parálisis. Debe revivirse como un bloque capaz de emitir resoluciones vinculantes, coordinar sanciones y enfrentarse a la ocupación con claridad unificada.

Estas acciones no carecen de precedentes. Egipto y Jordania suspendieron sus relaciones en momentos de ruptura. Argelia e Irak han mantenido una distancia basada en principios. Kuwait y Qatar se han resistido a la normalización. La infraestructura de rechazo existe. Debe activarse.

Los Estados árabes deben decidir: ¿seguirán tratando a Palestina como un instrumento diplomático o actuarán para protegerla como una lucha soberana? El tiempo de las declaraciones en las cumbres ha pasado. Ha llegado el momento de la ruptura estratégica

Sección II: El mito de la imposibilidad

La negativa a actuar se suele presentar como una necesidad. Los gobiernos invocan la complejidad, la inestabilidad y el riesgo geopolítico para justificar la parálisis. Dicen que la situación es «demasiado delicada», «demasiado arraigada», «demasiado singular». Pero eso no son diagnósticos. Son defensas. Lo que ocultan es la verdad: la ruptura no es imposible. Se teme porque sienta un precedente.

Palestina no es la excepción. Es el espejo.

El colapso del apartheid en Sudáfrica no fue gradual. Fue repentino, desorientador y, hasta que ocurrió, ampliamente descartado como imposible. Los gobiernos occidentales habían pasado décadas apoyando al régimen, racionalizando su brutalidad y criminalizando a sus oponentes. Pero cuando llegó la ruptura, fue rápida. Se impusieron sanciones. Se rompieron las relaciones diplomáticas. Los boicots culturales y académicos cobraron fuerza. El mito de la imposibilidad se disolvió bajo el peso de la presión sostenida y la claridad moral.

Timor Oriental estuvo ocupado por Indonesia durante casi 25 años. La comunidad internacional permaneció en gran medida en silencio, alegando alianzas estratégicas y estabilidad regional. Pero tras una incansable labor de defensa, la movilización de la sociedad civil y un cambio en la conciencia global, la ocupación terminó. Se desplegó una fuerza de paz de la ONU. Se celebró un referéndum. Se logró la independencia.

El imperio colonial de Portugal se derrumbó en condiciones similares. Lo mismo ocurrió con los regímenes de Chile, Argentina y los Balcanes. En cada caso, la ruptura se consideraba impensable, hasta que se volvió inevitable.

Lo que revelan estos ejemplos no es la inevitabilidad, sino la contingencia. La ocupación termina cuando el costo de la complicidad supera el costo de la ruptura. Cuando la sociedad civil se niega a ser anestesiada. Cuando los gobiernos se ven obligados a elegir entre la claridad moral y la comodidad estratégicaPalestina no es diferente. La ocupación persiste no porque sea irresoluble, sino porque es útil. Sirve como campo de pruebas para tecnologías de vigilancia, laboratorio para la doctrina militar y pilar del control regional. Desmantelarla significaría desmantelar la arquitectura que se beneficia de ella.

Y es por eso que se invoca la imposibilidad, no para describir la realidad, sino para eludir la responsabilidad.

Pero existe el precedente. Existen las herramientas. Se puede generar la voluntad. Lo que se necesita no es otra cumbre. Lo que se necesita es una ruptura: estratégica, sostenida y sin complejos. No por el simple hecho de hacerlo, sino por el bien de la liberación.

Y la ruptura es superable. El mito de la insuperabilidad se derrumba bajo el peso del testimonio político. Las limitaciones invocadas para justificar la inacción no son estructurales, sino estratégicas. Fabricadas para preservar un statu quo moralmente indefendible, pero no inmutable. Los políticos que se han rebelado contra el sistema y han resistido demuestran que el coste del coraje se exagera a menudo para paralizar la disidencia.

Jeremy Corbyn (Reino Unido)

A pesar de los implacables ataques de los medios de comunicación y del aislamiento político, Corbyn mantuvo su posición como líder del Partido Laborista durante cinco años, criticando abiertamente las políticas israelíes y defendiendo los derechos de los palestinos. Se enfrentó a acusaciones de antisemitismo utilizadas como arma contra su plataforma, pero su postura catalizó un cambio generacional en el discurso dentro del Reino Unido. Su supervivencia —y el movimiento que sobrevivió a su liderazgo— demuestra que la reacción política no es fatal cuando se basa en la claridad moral.

Ilhan Omar y Rashida Tlaib (EE. UU.)

Ambas congresistas han condenado públicamente el apartheid israelí, han pedido que se condicione la ayuda y han apoyado medidas relacionadas con el BDS. Se han enfrentado a censuras, campañas de desprestigio y amenazas, pero siguen en el cargo, reelegidas por unos electores que valoran su integridad. Su presencia en el Congreso demuestra que criticar a Israel no es una sentencia de muerte política, ni siquiera en el corazón del excepcionalismo estadounidense.

Evo Morales (Bolivia)

Bajo el mandato de Morales, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2009 tras el ataque a Gaza. La medida se enmarcó como un rechazo al terrorismo de Estado. Morales permaneció en el poder durante más de una década y la ruptura de Bolivia con Israel fue reafirmada posteriormente por los gobiernos sucesivos. La reacción fue mínima en comparación con el peso moral de la decisión.

Nelson Mandela y el CNA (Sudáfrica)

El apoyo inquebrantable de Mandela a Palestina, a pesar de la presión occidental, no fue un lastre. Fue una piedra angular de la política exterior posterior al apartheid. La solidaridad del CNA con Palestina ha persistido a lo largo de los distintos gobiernos, y Sudáfrica sigue liderando los llamamientos mundiales para que se rindan cuentas, incluidas las recientes medidas para remitir a Israel a la CPI.

Estos ejemplos revelan una pauta: el coste de la disidencia es real, pero no es terminal. Los políticos que actúan con claridad y convicción pueden enfrentarse a reacciones adversas, pero también remodelan el discurso, envalentonan a la sociedad civil y demuestran que la maquinaria de la complicidad puede ser desbaratada. El temor que invocan la mayoría de los gobiernos no es el colapso, sino el precedente. Palestina amenaza con normalizar la ruptura. Y eso, más que nada, es lo que el statu quo no puede permitirse.

Invocar la imposibilidad es adelantarse a la rendición de cuentas. Los políticos que soportan las reacciones adversas no solo sobreviven, sino que amplían el terreno del discurso, dejando espacio para testimonios que antes eran innombrables. Su resistencia no es prueba de excepcionalidad, sino de que la maquinaria de la complicidad puede interrumpirse. Lo que queda no es una cuestión de viabilidad, sino de voluntad. Y la voluntad, a diferencia del mito, se puede construir.Sección III: Denunciar la arquitectura de la inercia y llamar a la acción

El sistema internacional está calibrado para aplazar la liberación palestina. Premia la demora, incentiva la ambigüedad y castiga la claridad. Trata el sufrimiento palestino como una crisis humanitaria que hay que gestionar, no como una situación política que hay que desmantelar. Eleva las negociaciones que afianzan la ocupación y silencia las demandas que amenazan su andamiaje.

Pero el andamiaje no es inmutable.

Puede desmantelarse, legal, política y estratégicamente.

Las herramientas existen. Los precedentes son claros. El coste es asumible.

Lo que queda es la cuestión de la voluntad.

Así que seamos precisos:

1. Disolver los acuerdos de asociación.

Disolver los acuerdos de asociación con el Estado de Israel que condicionan la cooperación en materia de derechos humanos, al tiempo que ignoran sistemáticamente su violación. El Acuerdo de Asociación UE-Israel, firmado en 1995 y activado en 2000, vincula explícitamente la cooperación económica y política al respeto de los derechos humanos y los principios democráticos. Sin embargo, la UE sigue profundizando sus lazos comerciales, de investigación y de defensa con Israel, mientras este anexiona territorios, bombardea campos de refugiados e impone un control biométrico a millones de palestinos. Esto no es un descuido, es un respaldo.

Suspender las asociaciones de Horizonte Europa que canalizan fondos de investigación hacia instituciones israelíes cómplices de la ocupación, incluidas las que desarrollan tecnologías de vigilancia utilizadas en Cisjordania y Gaza.

Rescindir los acuerdos bilaterales que permiten operaciones conjuntas de policía, control fronterizo y lucha contra el terrorismo, operaciones que tratan la resistencia palestina como una patología y el militarismo israelí como una innovación.

Estos acuerdos no son marcos neutrales. Son instrumentos de normalización.

Disolverlos no es abandonar la diplomacia, es restaurar su integridad.

Las cláusulas de derechos humanos no deben ser decorativas. Deben ser aplicables.

Y cuando se violan, la cooperación debe terminar.

2. Romper las relaciones diplomáticas

Romper las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, un régimen que mantiene el apartheid mediante la anexión, el asedio y la limpieza étnica. No es una metáfora. Es política.

Israel ha anexionado Jerusalén Este, ha ampliado los asentamientos en Cisjordania en violación del derecho internacional y ha impuesto un bloqueo de 17 años a Gaza.

Ha utilizado fósforo blanco contra la población civil, ha bombardeado hospitales y campos de refugiados y ha llevado a cabo campañas de desplazamiento masivo con el pretexto de la «seguridad».

Romper relaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, que coordina campañas de propaganda mundiales para blanquear la ocupación.

Expulsar a los embajadores que defienden el bombardeo de escuelas como «autodefensa».

Suspender los acuerdos bilaterales que facilitan la transferencia de armas, el intercambio de inteligencia y las operaciones conjuntas de vigilancia.

Poner fin a la participación en foros comerciales que normalizan el apartheid como diplomacia.

Romper los lazos no solo simbólicamente, sino estructuralmente:

Cancelar la cooperación militar con Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries, empresas que exportan la ocupación como tecnología.

Retirarse de las asociaciones académicas que blanquean el apartheid como innovación.

Rechazar los intercambios culturales que renombran el asedio como resiliencia.

Las relaciones diplomáticas no son neutrales. Son respaldos.

Mantenerlas es legitimar la limpieza étnica como política.

Romperlas no es extremismo, es un precedente.

Sudáfrica lo hizo. Bolivia lo hizo. Venezuela lo hizo.

El coste es soportable. La claridad moral es necesaria desde hace tiempo.

3. Imponer sanciones selectivas.

Imponer sanciones selectivas, no genéricas, sino quirúrgicas.

Nombrar a los financieros, comandantes y tecnólogos que sostienen la maquinaria del apartheid.

Sancionar a Caterpillar Inc. por suministrar excavadoras utilizadas para demoler viviendas palestinas.

Sancionar a Lockheed Martin y Leonardo por proporcionar armas desplegadas en Gaza.

Sancionar a Palantir, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) e IBM por construir infraestructuras de vigilancia que permiten el control biométrico, la policía predictiva y la persecución digital de civiles palestinos.

Sancionar a Airbnb y Booking.com por lucrarse con el turismo ilegal en los asentamientos.

Sancionar a HD Hyundai por suministrar maquinaria utilizada en la destrucción territorial.

No se trata de actores pasivos, sino de colaboradores activos.

Sus tecnologías, logística y flujos de capital están integrados en la arquitectura de la desposesión.

Y sancionar a los comandantes militares cuyos nombres se conocen:

Los que supervisaron el bombardeo de hospitales, campos de refugiados y escuelas.

Sus rangos no son anónimos. Sus estrategias no son accidentales.

La cadena de mando es rastreable.

Negarse a nombrarlos no es precaución, es complicidad.

Para desmantelar la ocupación, hay que desmantelar el andamiaje que la sostiene.

No solo la ideología, sino también la infraestructura.

No solo la retórica, sino también los ingresos.

Las sanciones deben ser precisas, públicas y persistentes.

Cualquier cosa menos que eso es puro teatro.

4. Movilizar fuerzas internacionales de protección

Movilizar fuerzas internacionales de protección, no para gestionar la imagen, sino para proteger la vida.

No para aparentar neutralidad, sino para detener la aniquilación.

Las Naciones Unidas han desplegado misiones de mantenimiento de la paz en Ruanda, Bosnia, Timor Oriental y Sudán del Sur.

Tienen la infraestructura. Tienen el precedente.

Lo que les falta es voluntad política.

Desplegar fuerzas en Gaza, no para supervisar ceses del fuego que nunca se mantienen, sino para proteger a los civiles de los bombardeos.

Estacionar observadores en Cisjordania, no para documentar la violencia de los colonos después de los hechos, sino para prevenirla en tiempo real.

Activar el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no para emitir informes que acumulan polvo, sino para autorizar la intervención.

Hacer un llamamiento a los organismos regionales —la Unión Africana, la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica— para que envíen unidades de protección, no solo declaraciones.

Exigir que la OTAN y la UE se enfrenten a su complicidad negándose a tratar la agresión israelí como cooperación en materia de seguridad.

Las fuerzas de protección no deben ser simbólicas. Deben ser materiales:

vehículos blindados, unidades médicas, infraestructura de comunicaciones.

Su presencia debe alterar el cálculo de la impunidad.

Su mandato debe ser claro: proteger la vida de los palestinos.

No gestionar la percepción. No negociar retrasos. Proteger.5. Retirarse de los marcos de normalización.

Retirarse de los marcos de normalización que tratan la represión como estabilidad.

Los Acuerdos de Abraham, negociados por Estados Unidos, renombran el apartheid como diplomacia, ofreciendo a Israel legitimidad regional mientras se consolida el despojo palestino.

Estos acuerdos no son acuerdos de paz. Son alianzas estratégicas que recompensan la anexión, el asedio y la limpieza étnica con asociaciones comerciales, armamentísticas y de vigilancia.

Suspender la participación en el Foro del Negev, que reúne a Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos, Egipto y Estados Unidos bajo la bandera de la cooperación regional, al tiempo que excluye la representación palestina.

Desmantelar los marcos bilaterales que facilitan las operaciones conjuntas de lucha contra el terrorismo, operaciones que criminalizan la resistencia y exportan la doctrina militar israelí como modelo de «seguridad».

La normalización no es reconciliación. Es borrado.

Exige silencio a cambio de acceso, complicidad a cambio de capital.

Retirarse no es abandonar la diplomacia, es rechazar su instrumentalización.

La estabilidad construida sobre la represión no es paz.

Es un andamiaje para el apartheid.

6. Redirigir los recursos hacia la soberanía palestina

Redirigir los recursos hacia la sociedad civil palestina, la infraestructura legal y la preservación de testimonios.

No para gestionar el sufrimiento, sino para fortalecer la soberanía.

Financiar organizaciones como Al-Haq, Addameer, Samidoun y el Centro Palestino para los Derechos Humanos, grupos que documentan violaciones, litigan en tribunales internacionales y archivan testimonios bajo asedio.

Apoyar el trabajo de Defensa de los Niños Internacional – Palestina, que denuncia la detención y tortura de menores.

Canalizar recursos a las redes de base en Gaza y Cisjordania que sostienen la distribución de alimentos, la atención médica y el apoyo a las víctimas de traumas, no a través de intermediarios, sino directamente.

Invertir en infraestructura digital que proteja los archivos de su destrucción.

Equipar bibliotecas, centros culturales y proyectos de historia oral con las herramientas necesarias para preservar los testimonios frente a los bombardeos y los desplazamientos.

Apoyar a los equipos jurídicos que preparan casos para la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, no con gestos simbólicos, sino con financiación sostenida, traducción y conocimientos forenses.

Redirigir las becas académicas, los fondos culturales y los presupuestos humanitarios de las instituciones que normalizan la ocupación hacia aquellas que se resisten a ella.

La ayuda no debe estetizarse. Debe politizarse. Debe ser estratégica.

Preservar la vida palestina es preservar el testimonio palestino.

Y el testimonio, bajo asedio, es resistencia.

Invocación final

Estas no son demandas radicales.

Son la base de la diplomacia ética.

Cualquier cosa menos que eso es un respaldo por inercia.

Cada negativa a actuar es un refuerzo de la ocupación.

Cada retraso es complicidad.

El tiempo de los gestos simbólicos ha pasado.

Ahora es el momento de la ruptura estratégica.

La liberación palestina no es una abstracción diplomática.

Es un imperativo político.

Y no se logrará solo con el reconocimiento.

Se logrará con consecuencias para el ocupante.

—————————————————————————————-

Rima Najjar es palestina. La familia de su padre procede de la aldea de Lifta, situada en las afueras occidentales de Jerusalén, que fue despoblada por la fuerza, y la familia de su madre es de Ijzim, al sur de Haifa. Es activista, investigadora y profesora jubilada de literatura inglesa de la Universidad Al-Quds, en la Cisjordania ocupada.